lunes, 5 de noviembre de 2012

lunes, 22 de octubre de 2012

El Albertio

RE (a)Yo no sé por qué mi Dios SOL le regala con largueza LA sombrero con tanta cinta RE a quien no tiene cabeza. (todas las demás estrofas son iguales, ¿facil no?) A dónde va el buey que no are, responde con prontitud, si no tenis la contesta prepárate el ataúd., Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos, muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo en seguida, a tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un Peiro, cómo no he de suspirar, si me ha entregado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveos, que no nací pa jinete, me sobran los Valentinos, los Gardeles y Negretes. Al pasito por las piedras cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido naide con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo son joyas resplandecientes con las que el hombre que es hombre se luce decentemente. (esta última estrofa se toca un poco más rápido) Alberto, dijo, me llamo, contestó. lindo sonido, más para llamarse Alberto hay que ser bién albertío.

domingo, 21 de octubre de 2012

Las decimas

DECIMAS,VERSOS OCTOSILABICOS Y RIMAS

LA DECIMA

Es una estrofa, culta y compleja, de diez versos octosílabos y de rima consonante en los versos 1-4-5; 2-3; 6-7-10 y 8-9. Su contenido exige punto, dos puntos o por lo menos punto y coma al terminar el cuarto verso. El tema se presenta en los primeros cuatro versos y se desarrolla en los seis restantes; el pensamiento contenido en la estrofa debe concluir en el décimo verso.En el trabajo de Brígido Redondo, destacado investigador y renombrado poeta mexicano dedicado al estudio de la décima, encontramos que sus orígenes se remontan al año 850 en la poesía musulmana; en España aparece en romances previos al de Rodrigo Díaz de Vivar (1140); en la literatura gallego-portuguesa esta estrofa se encuentra en compilaciones de 1280. Si nos detenemos en España, encontramos que la obra del Rey Alfonso X (1221-1284) “afirmó lengua de Castilla como lengua poética”, afianzando también la décima que nutrirá a la generación de poetas españoles del Siglo XIV. Pasamos así por numerosos escritores, llegando al siglo XVI y XVII donde encontramos esta estrofa ya con la forma definitiva que le otorga don Vicente Espinel- en Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca.Con la colonización de América y su transculturación la décima se expande por todo el Nuevo Continente –

Estructura y reglas de la DECIMA: de acuerdo con Miguel González, "El Pico de Oro de Springfield" y el folklorista José Gumersindo Torres

Mientras el trovador compone o improvisa una décima, tiene que mantener en la mente todas las siguientes reglas. ¡No es cosa sencilla cantar un verso mientras uno esta inventando las que le siguen!

Ejemplo practico sobre una decima de Juan Morales Ramos, Moralito, sus diez versos octosilabicos y su correspondiente rima .-

De la Decima Portorriqueña (El Proyecto Cuatro Portorriqueño.)

(1)-A-POR ES-TU-FA ES UN FO-GON

· Cuando en el verso una palabra que termina con vocal es seguida por otra palabra que empieza con vocal, se forma una sinalefa (dos sílabas que se cuentan por una). Por ejemplo:

Y YO VI-VO A-LLÁ EN LA AL-TU-RA

· Cuando una vocal débil (i,u) está unida a una vocal fuerte (a,o,e) en una palabra y la fuerza de pronunciación recae sobre la vocal débil, se pone acento otográfico sobre la vocal débil. Esto crea lo que se conoce como hiato (se rompe la unión de esas vocales y se cuentan dos sílabas). Por ejemplo:

A)Cuando quieras escribir

B)una décima bonita

B)que te salga redondita

A)diez versos tienes que unir.

A)Para que logres seguir

C)rímalos en consonante;

C)su octosílabo vibrante,

D)cumbre del Arte Menor,

D)será un gorjeo de amor

C)para que el alma lo cante.

Rima el primero y el cuarto

Pareo octavo con noveno

Es una estrofa, culta y compleja, de diez versos octosílabos y de rima consonante en los versos 1-4-5; 2-3; 6-7-10 y 8-9. Su contenido exige punto, dos puntos o por lo menos punto y coma al terminar el cuarto verso. El tema se presenta en los primeros cuatro versos y se desarrolla en los seis restantes; el pensamiento contenido en la estrofa debe concluir en el décimo verso.En el trabajo de Brígido Redondo, destacado investigador y renombrado poeta mexicano dedicado al estudio de la décima, encontramos que sus orígenes se remontan al año 850 en la poesía musulmana; en España aparece en romances previos al de Rodrigo Díaz de Vivar (1140); en la literatura gallego-portuguesa esta estrofa se encuentra en compilaciones de 1280. Si nos detenemos en España, encontramos que la obra del Rey Alfonso X (1221-1284) “afirmó lengua de Castilla como lengua poética”, afianzando también la décima que nutrirá a la generación de poetas españoles del Siglo XIV. Pasamos así por numerosos escritores, llegando al siglo XVI y XVII donde encontramos esta estrofa ya con la forma definitiva que le otorga don Vicente Espinel- en Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca.Con la colonización de América y su transculturación la décima se expande por todo el Nuevo Continente –

Estructura y reglas de la DECIMA: de acuerdo con Miguel González, "El Pico de Oro de Springfield" y el folklorista José Gumersindo Torres

Mientras el trovador compone o improvisa una décima, tiene que mantener en la mente todas las siguientes reglas. ¡No es cosa sencilla cantar un verso mientras uno esta inventando las que le siguen!

Ejemplo practico sobre una decima de Juan Morales Ramos, Moralito, sus diez versos octosilabicos y su correspondiente rima .-

De la Decima Portorriqueña (El Proyecto Cuatro Portorriqueño.)

(1)-A-POR ES-TU-FA ES UN FO-GON

............1.......2... 3.......4....... 5.....6........7.....................1=8

(2)-B-QUE YO A-GUI-JO-NO CON LE-ÑA

.............1....... 2....... 3 ...4.... 5..... 6 .....7.....8................ =8

(3)-B-CO-MO MI CA-SA ES PE-QUE-ÑA

...........1.....2......3......4.......5.......6......7.....8................... =8

(4)-A-NO TEN-GO TE-LE-VI-SIÓN

...........1.......2.......3....4....5.....6.....7........................... +1=8

(5)-A-EN MI ES-TRE-CHA HA-BI-TA-CION

............1....... 2....... 3............4........5....6.....7............. +1=8

(6)-C-YO VI-VO CUAL A-BO-GA-DO

............1.... 2... 3......4......5... 6....7.....8.......................... =8

(7)-C-SI SE ES-CU-CHA EN EL TE-CHA-DO

..........1...... 2........3..........4....... 5.....6.....7...... 8............ =8

(8)-D-SE-ÑO-RES A LA PA-LO-MA

...........1.....2......3.....4..5......6....7....8............................. =8

(9)-D-Y YO VI-VO A-LLA EN LA LO-MA

...........1...2.....3.....4...........5.........6....7.... 8................... =8

(10)-C-ME-JOR QUE UN A-DI-NE-RA-DO

..............1......2.............3......4...5....6.....7.....8................. =8

1-Rima: Las diez líneas en la décima tradicional deben rimar de acuerdo con el siguiente patrón

...fogón-A...leña-B...pequeña-B...televisión-A...habitación-A...abogado-C...techado-C...paloma-D...loma-D

1-Rima: Las diez líneas en la décima tradicional deben rimar de acuerdo con el siguiente patrón

...fogón-A...leña-B...pequeña-B...televisión-A...habitación-A...abogado-C...techado-C...paloma-D...loma-D

...adinerado-C

2- Conteo de Sílabas: El número de sílabas en cada línea o verso tienen que sumar a ocho (8) (son versos octosílabos) pero lo que se considera una sílaba y cómo se cuentan las mismas se determinan de acuerdo con las siguientes reglas:

· Cuando un verso o línea termina en palabra aguda (palabra con accento en la última sílaba) entonces al total de sílabas en ese verso se le suma 1 (Note como ejemplo la primera línea de la décima de Moralito)

· Cuando el verso o línea termina en palabra esdrújula (palabra con accento en la antepenúltima sílaba), al total de sílabas en ese verso se le resta 1. Por ejemplo:

2- Conteo de Sílabas: El número de sílabas en cada línea o verso tienen que sumar a ocho (8) (son versos octosílabos) pero lo que se considera una sílaba y cómo se cuentan las mismas se determinan de acuerdo con las siguientes reglas:

· Cuando un verso o línea termina en palabra aguda (palabra con accento en la última sílaba) entonces al total de sílabas en ese verso se le suma 1 (Note como ejemplo la primera línea de la décima de Moralito)

· Cuando el verso o línea termina en palabra esdrújula (palabra con accento en la antepenúltima sílaba), al total de sílabas en ese verso se le resta 1. Por ejemplo:

CUAN-DO GE-MÍ-A LA TÓR-TO-LA

....1........2.....3.....4...5...6.....7.......8.....9... -1=8

· Cuando en el verso una palabra que termina con vocal es seguida por otra palabra que empieza con vocal, se forma una sinalefa (dos sílabas que se cuentan por una). Por ejemplo:

Y YO VI-VO A-LLÁ EN LA AL-TU-RA

1...2....3.......4...........5...........6.......7.....8

· Cuando una vocal débil (i,u) está unida a una vocal fuerte (a,o,e) en una palabra y la fuerza de pronunciación recae sobre la vocal débil, se pone acento otográfico sobre la vocal débil. Esto crea lo que se conoce como hiato (se rompe la unión de esas vocales y se cuentan dos sílabas). Por ejemplo:

YO TEN-GO EN LA SE-RRA-NÍ-A

1......2.........3........4....5......6.......7...8

Para Escribir Una Décima

por Andrés Díaz Marrero

A)Cuando quieras escribir

B)una décima bonita

B)que te salga redondita

A)diez versos tienes que unir.

A)Para que logres seguir

C)rímalos en consonante;

C)su octosílabo vibrante,

D)cumbre del Arte Menor,

D)será un gorjeo de amor

C)para que el alma lo cante.

Rima el primero y el cuarto

consonante con el quinto.

Tan fácil como lo pinto

todas las dudas aparto.

Diez perlas en mi hilo ensarto

para expresar lo que quiero;

el segundo y el tercero

ambos riman en pareado

y obtenemos sin enfado

lo que pareció tan fiero.

Pareo octavo con noveno

el resto rima entre sí.

La Espinela vibra así

en diez versos que encadeno.

Con ellos el alma lleno

y los canto a viva voz;

voy de la belleza en pos

con la décima trovando;

mi corazón, desbordando

con esta gracia de Dios.

Publicadas

La Rima

La rima es uno de los elementos más llamativos del ritmo de un poema, pero no es el único, ni tampoco es imprescindible, de hecho hay poemas sin rima.

Rima

La rima puede ser consonante o asonante, el soneto tienen que tener rima consonante, la más difícil.

La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso.

Rima asonante. Consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última vocal acentuada de cada verso.

Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "sueño" rima en asonante con otro que termine en "beso", "cuento", "celo", etc.

Rima consonante.Consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada de cada verso.

Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "viento" rima en consonante con otro que termine en "ciento", "cuento", "siento", etc.

Escribe las palabras que riman en los siguientes versos. Puente de mi soledadDi si la rima es asonante o consonante y por qué.

por los ojos de mi muerte

tus aguas van hacia el mar,

al mar del que no se vuelve.

(Emilio Prados)

Pulsa para ver el resultado Para que un verso, sea un verso, no puede estar aislado, tiene que combinarse con ellos

Estrofas

en lo que se llama estrofa. El soneto está compuesto de cuatro estrofas: dos cuartetos y dos tercetos.

Ejemplo:

Miguel Hernández

No me conformo, no: me desespero

como si fuera un huracán de lava

en el presidio de una almendra esclava

o en el penal colgante de un jilguero. Besarte fue besar un avispero

que me clava al tormento y me desclava

y cava un hoyo fúnebre y lo cava

dentro del corazón donde me muero.A

B

B

AA

B

B

A

Ejemplo:

No me conformo, no: ya es tanto y tanto

idolatrar la imagen de tu beso

y perseguir el curso de tu aroma.Un enterrado vivo por el llanto,

una revolución dentro de un hueso,

un rayo soy sujeto a una redoma.

Miguel HernándezC

D

EC

D

E.

Además del ritmo conseguido por el número de sílabas, la rima y la distribución de los acentos. También se produce ritmo por las pausas. La más importante es la pausa que se produce al final de cada verso. A veces esta pausa no coincide con el final de un grupo de palabras tras las cuales, solemos hacer pausa en la lengua hablada. Por ejemplo entre un nombre y el adjetivo que lo acompaña. Cuando el final del verso rompe uno de estos grupos se produce un encabalgamiento.

Pausas

El encabalgamiento es la ruptura al final de un verso de un grupo de palabras entre las cuales no solemos hacer pausa en la lengua hablada.Ejemplo: ¿por qué no ablandará mi trabajosa

vida, en miseria y lágrimas pasada,

un corazón conmigo endurecido?

Garcilaso de la Vega

Repeticiones

Otra manera de conseguir ritmo es la repetición de palabras o de estructuras sintácticas.

La repetición de una o más palabras en el inicio de los versos se llama anáfora. La repetición de una estructura sintáctica se llama paralelismo.

Anáforaes la repetición de una o más palabras al comienzo del verso.

Ejemplo:Esta luz, este fuego que devora.

Este paisaje gris que me rodea.

Este dolor por una sola idea.

Esta angustia de cielo, mundo y hora.Federico García Lorca

Paralelismo es la repetición de una estructura sintáctica.

Ejemplo:Suspiros tristes, lágrimas cansadas,

nombre + adjetivo nombre + adjetivo

que lanza el corazón, los ojos llueven,los troncos bañan y las ramas mueven

Art. + nombre + verbo Art. + nombre + verbo

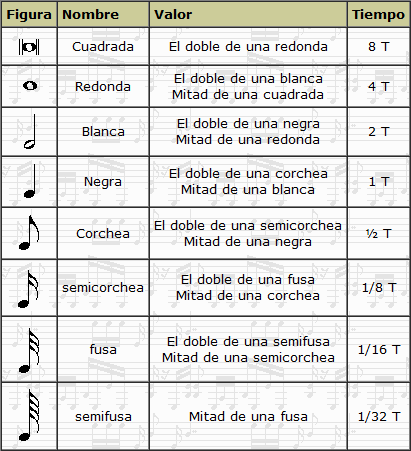

Figuras Musicales

Las Figuras Musicales

Posted by administrador | Posted in Partituras | Posted on 31-05-2012

Tagged Under : Las Figuras Musicales

martes, 9 de octubre de 2012

Flauta

Ejercicios secuenciados para el estudio de la flauta dulce con acompañamientos midi. Estas fichas están preparadas para poder realizarlas desde segundo curso de primaria.

- Para practicar desde Internet: debajo de cada ficha tienes un botón con el que accederás a la partitura y a la audición que te servirá para practicar esa melodía.

1.-  | 2.- | 3.-  | 4.- | 5.- |

domingo, 9 de septiembre de 2012

Metodo Dalcroze

Método Dalcroze

Émile-Jacques Dalcroze, pedagogo y compositor suizo, se oponía a la ejercitación mecánica del aprendizaje de la música por lo que ideó una serie de actividades para la educación del oído y para el desarrollo de la percepción del ritmo a través del movimiento. Con este propósito hacía marcar el compás con los brazos y dar pasos de acuerdo con el valor de las notas, mientras él improvisaba en el piano. Llegó a la siguiente conclusión: el cuerpo humano por su capacidad para el movimiento rítmico, traduce el ritmo en movimiento y de esta manera puede identificarse con los sonidos musicales y experimentarlos intrínsecamente. Dalcroze consiguió que sus alumnos realizaran los acentos, pausas, aceleraciones, crescendos, contrastes rítmicos, etc. Al principio se improvisaba, para luego pasar al análisis teórico.

Para Dalcroze la rítmica es una disciplina muscular. El niño que ha sido formado en ella, es capaz de realizar la organización rítmica de cualquier troza musical. No se trata de “gimnasia rítmica” sino de una formación musical de base que permita la adquisición de todos los elementos de la música. Pretende, igualmente, la percepción del sentido auditivo y la posterior expresión corporal de los percibido (el ritmo de cualquier canción escuchada es traducido por su cuerpo instintivamente en gestos y movimientos).

Aunque la metodología Dalcroze está estructurada para los diferentes niveleseducativos, se centra más en la educación infantil.

Los principios básicos del método son: todo ritmo es movimiento; todo movimiento es material; todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo; los movimientos de los niños son físicos e inconscientes; la experiencia física es la que forma la conciencia; la regulación de los movimientos desarrolla la mentalidad rítmica.

Según estos principios, las características básicas de este método son:

1. La rítmica Dalcroze se basa en la improvisación. Los niños caminan libremente, y entonces comienza el piano a tocar una marcha suave y lenta, sin advertirles nada, los alumnos adaptan poco a poco su marcha al compás de la música. Así va introduciendo los valores de las notas (las figuras):

-Las negras para marchar

-Las corcheas para correr

-La corchea con puntillo y semicorchea para saltar

2. Se desarrollan ejercicios apropiados para la orientación espacial. Como por ejemplo, marchas en círculo hacia derecha e izquierda levantando y bajando los brazos a la voz de “hop”.

3. Se desarrollan ejercicios apropiados para hacer sentir los matices. Ejemplo: el profesor toca una música suave y los niños andan de puntillas (siempre en círculos), y cuando la música es fuerte y marcada, marchan marcando fuertemente el paso.

4. Se desarrollarán movimientos expresivos para la interpretación y el carácter de la obra musical.

5. El silencio se hará sentir relacionándolo con la interrupción de las marchas con ausencia de sonido.

Para vencer las dificultades que ofrecía la respuesta corporal creó una serie de ejercicios de aflojamiento y de independencia para las extremidades, el tronco y la cabeza a fin de que sus alumnos pudieran moverse con toda libertad. También creó una serie de ejercicios de desinhibición, concentración y espontaneidad, que les permitían reaccionar inmediatamente a una señal musical dada.

El principal objetivo era que este método fuera utilizado en los jardines infantiles y en las escuelas elementales de música, además fue aprobado por médicos y psicólogos. Fue aplicado también para niños neuróticos y retardados así como débiles mentales.

lunes, 3 de septiembre de 2012

martes, 21 de agosto de 2012

El qué y el porque de la educación musical

La educación musical es una actividad pedagógica, que involucra diversos aspectos del desarrollo del niño. Específicamente en el nivel inicial de educación musical comprende un conjunto de actividades que le permiten al niño manejar su voz, afinar su oído, desarrollar su sentido rítmico natural y expresarse corporalmente mediante ella. Todas estas actividades estas integradas de manera equitativaen un programa variado, significativo, interesante y diversificado de acuerdo a la edad y demás características del grupo de niños

La educación musical puede ser concebida o como un medio o como un fin en si misma. Como medio, la educación musical nos permite motivar, desarrollar o reforzar nociones propias de otros aprendizajes. Concretamente podemos desarrollar nociones lógico matemáticas, o juegos musicales. Como fin en si misma, constituye un excelente vía de expresión, comunicación y creación que ejercita nuestra sensibilidad humana, la inteligencia creadora y la imaginación

Su importancia ha sido reconocida desde el principio de las civilizaciones, por ello grandes pensadores como Platón, Aristóteles, Montaigne, Rousseau, Goethe asignaron a la música un papel educativo de mayor significación. En la actualidad, se reconoce que la música juega un importante rol que favorece y dispone positivamente al niño, forma su personalidad, sus sentimientos, su cuerpo y su inteligencia

La actividad musical se desarrolla en función de juegos, en tanto estos sintetizan la realidad con la fantasía; el aprendizaje, con la vida. Al respecto Pescetti afirma que “los juegos son herramientas de la alegría, y la alegría, además de valor en si misma es una herramienta de la libertad” a la par sostiene “si el sistema educativo se atreviese a jugar no habría mas que se coherente con lo que tanto afirma: que el juego es un factor esencial en el buen desenvolvimiento físico y psicológico de los niños....

www.educacioninicial.com

EL JUEGO COMO APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA :

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los padres

Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades.

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos.

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad.

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados.

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués.

Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación consigo mismo, está jugando.

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del niño.

Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como si la idea hubiera surgido de ellos. Sus « inventos » les encantan.

Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e interpretar aquello que más le interesa.

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y materiales para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no tienen las facilidades de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance el teatro la radio , la lectura , etc.

La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia .

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés , en lo cual, su imaginación juega un gran papel . Y si imita, le hemos de poner cosas buenas delante, empezando por nuestro comportamiento .

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del propio hijo.

Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, puede no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje . El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo contrario.

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas.

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos , integradores. Este espacio favorece, además, la vivencia y la reflexión.

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable.

Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve cómo el papel se deshace en el agua , cómo el carbón ensucia, que las piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc...

www.educacióninicial.com

Desarrollo del niño a través del juego

El juego se convierte en una actividad importante en estas edades, siendo un medio a través del cual el niño refleja activamente el medio que le rodea y se compenetra con la vida circundante, a la vez que se convierte en un elemento de asimilación de hábitos de vida en colectivo para la formación de cualidades psíquicas y particularidades de la personalidad, se desarrolla cualitativamente la actividad intelectual, hay un cambio radical en el pensamiento del niño que va a pasar de la realización de tareas mediante acciones prácticas, al uso de imágenes que van a sustituir los objetos reales y con los que opera en el plano interno. La actividad del juego es propia de la edad preescolar, pero va evolucionando en la medida en que el niño se enfrenta a la actividad.

En su evolución el juego va: - De un juego con pocos niños, a juegos en grupos numerosos. - De grupos poco estables, a grupos con mayor estabilidad. - De juegos sin temas, a juegos con temas. - De una serie de episodios pocos relacionados entre sí, a un desarrollo planificado de un tema. - De un reflejo de la vida personal y del medio circundante más cercano, a hechos de la vida social. Los indicadores que se toman en cuenta son: carácter de las acciones, adopción del rol, utilización de objetos y relación con los coetáneos, tomando en consideración cinco niveles de juego.

lunes, 20 de agosto de 2012

domingo, 19 de agosto de 2012

“LENGUAJE MUSICAL”. Este recurso es muy apropiado para comenzar el curso repasando conceptos básicos de lenguaje musical necesarios para leer las partituras y comprender mejor las obras que interpretamos. Son presentaciones interactivas de los diferentes elementos del Lenguaje de la Música, muy divertidas ya que os lo presentan los protagonistas de la gran Ópera de Mozart “La Flauta Mágica”.

“

“

“

“viernes, 17 de agosto de 2012

Revista musical chilena

versión impresa ISSN 0716-2790

Rev. music. chil. v.50 n.186 Santiago jul. 1996

doi: 10.4067/S0716-27901996018600012

Olivia Concha Molinari. La primera infancia y la música. La Serena, Facultad de Humanidades, Departamento de Música, Ediciones Universidad de La Serena-Chile, 1996,74pp.

El libro de Olivia Concha Molinari es sobrecogedor para todos quienes se interesan o están comprometidos con la educación musical infantil. Educadores y estudiantes de pedagogía, orientadores, padres y apoderados, autoridades educacionales, directores de colegios, jefes de unidades técnico-pedagógicas y académicos universitarios, con la lectura de La primera infancia y la música seguramente sentirán fortalecida su fe en la educación, como única opción participativa y creadora de bienes culturales cuya consideración valórica hace crecer, proporciona felicicad y dignifica al hombre. Porque la autora postula una educación que, desde los inicios de la niñez, integre la música no sólo con el resto de las artes, sino con todos los lenguajes expresivos- que están presentes también en asignaturas técnicas y científicas-, de tal manera que vivenciando sonidos, trazos, colores, gestos, movimientos; haciendo arte con pinturas, greda, instrumentos musicales o materiales "cotidiáfonos", y a la vez con la quietud y el silencio, el niño devenga en un ser intrísecamente feliz, crativo espontáneo, seguro de sí mismo, solitario, veraz, libre para aceptar y equivocarse, reconocer el mérito en los demás, indagar, expresar sus emociones y, en suma, para utilizar su afectividad y la razón, el pensamiento y la imaginación como actitud perdurable e integradora en el aula y en su entorno social.

De allí que Olivia Concha, a través de los seis capítulos que conforman esta documentada, cálida y oportuna publicación, que es al mismo tiempo necesariamente contestaria, insiste en la asiduidad de una interacción entre el niño y el marco macroacústico de la vida actual, la cual-señala-debe persistir después del jardín infantil hasta cuando el educando sea adulto. Desde esta interacción y con la intercesión de la educadora de párvulos, que asume el rol de mediadora entre el alumno y el mundo circundante, se asegura un clima de plena utilización de las situaciones de aprendizaje en las diferentes etapas evolutivas del niño. Esta mediación, efectuada indispensablemente en equipo con los padres, familiares y otras personas, según se explica en el libro, es la que optimiza la transformación gradual del estudiante en un ser social cuya personalidad esté apta para nutrirse de valores culturales y éticos, así como de aquellos que le proporcionan sentimientos de pertenencia e identidad.Nos es de extrañarse, entonces, que, aun cuando la educación por el arte- y básicamente por la música-sea lo consubstancial de este ensayo, sus fundamentos, propuestas, contenidos, sugerencias metodológicas y programáticas, sobrepasaen en ocasiones lo meramente musical o artístico. Ello otorga complexión a lo que sin duda es el leit motiv de la publicación: el respeto a la personalidad el niño, a su libertad y al desarrollo armónico con sus potencialidades.

Sería superfluo intentar una referencia a cada uno de los variados temas expuestos; creatividad y libertad, libertad y juego creativo; el espirítu agnóstico no agresivo; actividades flexibles y la realidad preescolar; el rol de la educadora de párvulos; la percepción, los medios y la identidad; ¿cómo se hace música en el jardín infantil ?; el sonido como gesto, como afectividad, como imagen..., junto a otros acápites, son expresados en una síntesis dinámica, profunda y convincente. Sin embargo, es seguro que más de algún lector podrá no compartir totalmente las observaciones y sugerencias de la autora, como es natural que suceda con un libro que contiene críticas y proposiciones dirigidas a modificar el estado actual de la educación infantil en Chile.

La primera infancia y la música se identifica con los principios de la Escuela Activa, en que el núcleo del proceso educativo- aprender haciendo- tiene su más alta siginificación en la atmósfera que se crea durante el diario contacto entre una personalidad y un grupo de personalidades.Afectividad, motricidad y creatividad, niño y vida, en concordancia con lo que afirma Olivia Concha, son constitutivos esenciales de los cambios que hoy se estudian para una reforma que debe comenzar el próximo año en la educación chilena.

Guillermo Cárdenas Dupuy

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)